بنات أفكار

اللغة والناقة والدبّابة

نشرت

قبل 4 أشهرفي

من قبل

التحرير La Rédactionلم يكن ديفيد بن غوريُون بحاجة إلى مليون كلمة ليجعلَ من العبريّة لغة كيانه الإستيطاني الطّالع من ضِلع فلسطين قبل حوالي ثمانين عامًا.. فقد أشار عليه مستشارُوه إلى أنّ لغة اليديش، شبه الميتة، في حواري اليهُود بأوروبا الشرقية كفيلة بأن تكون المُعبّر الأبرز عن هُويّة مسْخٍ سياسيّ مُبتكر كما يقول المؤرّخ المتنصّل من يهوديّته شلومُو صَاند. فاعتمدها بن غوريون وهو الذي قال هل يمكنُ للغة انتهت منذ ألفي سنة أن تُبعثَ من جديد؟.

بدأ مُعجم العبريّة بخمسةِ آلاف وستمائة كلمة فقط، واعتمد لغويُّوها النّحو العربيّ لتطويرها، وأهابوا بقدرة العربيّة في منح اللغة العبريّة إمكاناتِ جعلهِ كيانًا مكتمل الأركان، ولم تمض سنوات حتّى كان هذا الهجين اللساني من لهجَاتِ الحواري وقامُوس التّوراة مُستخدمًا في معهد “وايزمن” للذرّة، وصار الطّفل “الاسرائيلي” عارفًا بمداخل ومخارج العبريّة في أقلّ من ثماني سنوات. وكلّ هذا يبدو أمرًا طبيعيّا، طالما هناك رغبة في استحداثِ ثوابت لكيان غير ثابت، إلاّ أنّ غير الطبيعي هو ما قرأتُه من أنّ للجمَل والنّاقة أكثر من ستّة آلاف اسم في اللغة العربيّة أو ما ارتبط به، حسب المُستشرق النّمساوي جوزيف فون هامَر بورغستال J. Von Hammer-Purgstall (1774-1856) أي قبل مائتي سنة.

وأمام هذا الرّقم، لم أجد بدّا من ضرب أخماسي بأسداسي، وأقول “أليس من العجب أن تكون أسماءُ ناقةٌ شاردة في صحراء العرب أكبرَ عددًا من مُعجم من لغة هجينَة في غيتُوهَاتٍ سجينة؟” أي أنّ العبريّة بمُعجمها لم تصل عددَ كلماتِ جَمل عربيّ من قبيل ناقة ومطيّة وفحل وبعير وبكرة وخلفة ولقحة وخلوج وهجن وهمل وراحلة وذلول وعشراء وزمل وقعود وعيس ومسوح ودوسر وبخت وقلوص وشول وشملال وقوداء ووجناء.. وغيرها كثير من الأسماء والصّفات. وهذا يعني أنّ العبريّة لا تحتملُ وزنَ أكثر من اسمٍ واحد للجمل العربيّ.وليس غريبًا أن يجعلَ اللغويون العرَب من كتاب “العين” للخليل بن أحمد مرجعًا لهم في عدد كلمات اللغة العربية، إذ أنّ نظريّة التقلِيب (أيْ قلب المعنَى بإعادة ترتيب الحرُوف، مثل كمال، كلام، ملاك، كامل..) أنتجت 12.305,412 كلمة يحالُ كثيرٌ منها على متحف اللغة كونه لا يُستعمَل أو لا معنَى له، بل إنّ الباحث العربيّ يكفيه استخدام ما بين 0.04% و 0.1% من متُون اللّسان العربي في عديد المجالات، أي 12 ألف كلمة.

والحقيقة أنّ هذه النسبة توصلتُ إليها، شخصيًا، بعد إنجاز دراسة حول الأمن اللغويّ والحُروب اللغوية في العام 2006، معتمدًا على معايير اليونيسكُو التي تشيرُ إلى أنّه يكفي الإنسان ثلاثة آلاف كلمة للتواصل، وستة آلاف كلمة للقراءة والكتابة والتّعبير، واثنتي عشرة كلمة للتفكير والتأليف والإنتاج الثقافي والعلمي. وأذكرُ أنّ ناقدًا أدبيا أحصىَ وجود 280 كلمة استخدمَها شاعرٌ جزائريُّ في ديوانٍ من مائة وعشرين صفحة. والسّبب أنّه يُكرّر المُفرداتِ نفسها في قصائده المنثُورة. وبمعنى آخر أنّ الفقر ليسَ في معجم اللغة العربيّة ولكن الشّحّ بارزٌ في مستخدميها، أي أنّهم مستثمرون سيّئُون..

أمّا الانكليزيّة فيقدّر خبراءُ اللغة أنّ قاموس أوكسفورد أحصَى مليون كلمة أقلّ من نصفِها مستوردٌ من لغاتٍ كثيرة، ومن اجتهاداتِ عصر بيل غيتس، أمّا نصفُها الآخر فهو ملكٌ لشكسبير وشُركائه في تاريخ الآداب والمعارف الانجليزيّة. ولعلّ التحوّل الذي حدث في البنية اللغوية للإنجليزيّة هو الذي دفع كثيرًا من اللغويين الانجليز إلى المُطالبة بتفعيل فكرة “الأكاديمية الملكيّة للّغة الانجليزيّة” بعد أن تحوّلت “قاتلةُ اللغات” كما يُطلق عليها إلى مجرّد “برنامج معلومَاتي” مثلما وصفها الصّناعي الفرنكُو- لبناني كارلوس غُصن. ومع هذا فهي اللغة الوحيدة التي بلغتْ سقفَ العالميّة، عكسَ اللغة الفرنسيّة التي لم تنفع معها عملياتُ حقنِها بمنشّطات ثقافيّة وسياسيّة، لتحافظ على موقعِها في العالم، إذ أنّ خبراءَها وسياسيُوها (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبرلمان الفرنسي) اعترفُوا مُكرهين في ربيع 2013 أنّ جامعاتِ فرنسا لم تعُد قادرة على مواكبة وتيرة البحث العلمي بلغة فُولتير،

فاتخذت قرارًا تاريخيًا، رغم مُعارضة الأكاديميّة الفرنسيّة ومجمع الخالدين فيها، وكذا منظّمة الفرنكفُونيّة، يقضي بالسّماح للطلبة والباحثين الفرنسيين باستخدام اللغة الانجليزيّة، أو أيّ لغة أخرى، في البحث، وإلاّ فلن تجدَ فرنسا في قادم السنوات باحثًا واحدًا يتحدّث عن لاماراتين أو برُوست.. كما قالت الوزيرة فيوراسو Fioraso صاحبة القانون الذي اغتال الفرنسيّة في بيتِها.. كما قال مناوئُوها.قد يُفسّر هذا بكوْن اللغة الفرنسيّة، في وضعها الحالي، هي ضحيّة الساسة الفرنسيين الذين سنّوا قوانين “الاستثناء الثقافي” وأرسوا منطق “اللغة النقية” ورفضوا تلاقُحها مع اللغات الأخرى لتوسيع مُعجمها من المفردات والمصطلحات والتراكيب اللغوية الجديدة، كما هو الشأن بالنسبة للإنكليزية التي تأخذ من كلّ اللغات دون عُقدة، حتى قيل إنّ قاموسها يتشكّل من 60% أصلي و40% مُستورد ومُشتقّ…

ـ يتبع ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*صحفي وأديب جزائري

.

تصفح أيضا

إنّ وَصْفَةً واحدةً لمجموعة تقنيّة حديثة تتطلّبُ قرابة ستّة ملايين مرْجَع، أي مائة مرّة ما يتوفّر عليه مُعجم لغةٍ ما. وإنّ تعقيداتِ الحياة وحدَها هي ذاتُ سِعَة لا تُقارن: بين خمسة ملايين وخمسة وثلاثين مليون نوْعٍ من الكائناتِ الحيوانيّة والنباتية، حسب تقديرات (التسعينيات). فالتقنيّة تعني أننا إزاءَ لغة مُفرطة، تتخثّر داخلها أنصافُ مفرداتٍ، تمثّل بدوْرها حصُوناً لغوية. إنّ اللّغات التقليديّة الثلاثة آلاف، المُتكلّم بها على الكُرة الأرضية هي في حالة انقراضٍ، وعشراتٍ منها فقط، معترفٌ بها عالميًا، وبالتالي تراجُع الأخرى إلى المستوى الثاني. وفي هذا الوقت فإنّ اللّغة (المصطلح) التقنية تعرفُ انفجارًا هائلا، بفعلِ تعدّد الاختصاص.

يعتقدُ الباحثُ الفرنسيُّ جُورج ريُو Georges RIEU مُدير أبحاثٍ في المركز الفرنسي للبحث العلمي CNRS والمتخصص في التكنولوجيا الدقيقة وعلم الذرّة لمدّة تفوق الثلاثين عامًا، أنّه نجحَ في وضْع أساسٍ للغةِ المُستقبل، بعد سنواتٍ من التفكير والبحث، وتدخلُ ضِمن “اللغات المُخادعة” كتلك التي ابتدعَها جورج أورْويل في روايته الشهيرة “1984”. وتتمثل هذه اللغة الجديدة في ابتكار أبجديّة من 5000 حرفٍ، تمثل رُموزًا وصُورًا بسيطة قادرةً على تحقيق التّواصل بشكل أسرع، وأنّها “لغةٌ دون كلماتٍ، أو نَحْوٍ. سريعة وقويّة وخلاّقة؟”

هي اللغة الفِطرية في دماغِنا. أطلق عليها اسم “فلاشْ برين Flash Brain”، أو اللغة الذّهنيّة ذات الطّبيعة السمعيّة والبصريّة.ويقرّ ريُو أنّ تصنيفَه تعسّفيّ بعض الشيء، وأنه سيواجهُ غضبَ اللغويين واللسانيين، ومع ذلك، فإنه يشدّد على ضرُورة وجُود أداة رائعة للمنبُوذين لغويّا: “هو نظامٌ عالميٌّ يتيحُ لكل فردٍ في العالم أن يستخدِم شبكة الإنترنت على سبيل المثال. إنها ميزةُ الإبداع والخيال، إنّه يُربّي الدّماغ”. وحتّى يواجه جُورج ريُو أيّ نفُورٍ أو رفضٍ لفكرته

يقول “يمكنُ مثلاً للفرنسيين أن يضحكُوا، لكنّني على الأقلّ فعلتُ هذا من أجل الأطفالِ والصمّ والبُكم”.إن حروبًا تبدُو صامتة، لكنها أكثر ضرَاوة عندما يتعلقُ الأمر بالسيّادة اللغويّة والهُوية الثقافية، ذكرتُ بعضها في هذا المقال ليدرك النّاس أنّ التفكير السياسي يتراجع كثيرًا عندما يشعر الساسة أنّ المجتمع مهدّد في وجوده الثقافي واللغويّ. من ذلكَ أنّ الشّيء الذي لم ينتبه إليه الناسُ هو ما تشهدُهُ الولايات المتحدة من نقاشٍ حول مكانة اللغة في المُجتمع الأمريكي، إذ أنّ حربًا تدور بعيدًا عن عيُون السّاسة، يخوضُها المفكرون خاصة. فالأصواتُ ترتفع للمطالبة بدسترَة اللغة الإنكليزية، كلغةٍ رسميّة، في ظلّ الصّعود القوي للإسبانية، وحتى للغات الجاليات الأخرى.

أفرَد المُفكر الأمريكي صامُويل هانتنغتون، جزءًا كبيرا لأزمة اللغة في الولايات المتحدة، ويُبدي تشاؤمًا صريحًا بشأنها، كونها تشكّل عنصرًا حاسمّا في بناء الهُويّة “البيضاء” كما يصفُها، فيقدّم نقدا مُباشرا للهجراتِ اللاتينية الأمريكية و”السّماح بتدريس اللّغة الإسبانية واستخدامها كلغة ثانية رسميّة في العديد من المُدن في الولايات الأمريكية”، خاصّة أنهم يمثلون 12% من تعداد الشّعب الأمريكي، (والإحصاءاتُ تقول بأنهم في حدُود العام 2050 سيكونُون الأغلبيّة) فضلاً عن ارتباطِهم الوثيق بأوطانهم الأصلية القريبة من الولايات المتحدة. ولا يخفي هنتنغتون قلقَه “الذّاتي” تجاه من ينادُون بإقرار اللّغة الإسبانية لغة ثانية رسميّة، ويرَى في ذلك أحد أخطر التّهديدات الموجهة للهُوية الأمريكية لأنه ينذرُ بتحوّل أمريكا لبلد ذي هُوية لغوية ثنائية إنكليزية-إسبانية. فهو يرَى أنّ سقوط الاتحاد السوفياتي تسّببَ في عدَم تبلوُر عدوّ جديدٍ للولايات المتحدة يُسهم في التفافِ الأمريكيين حول هُويّتهم الوطنيّة، كلّ هذا أدّى إلى تراجُع مصادر الهُوية الأمريكية الرئيسَة، وهي الإثنيّة البريطانية والعِرق الأبيض والدّين المسيحي والثقافة الانكليزية – البروتستانتية.

فحسب هنتنغتون، كما جاء في مقال لعلاء بيُومي، سيكُون مستقبل أمريكا مع هُويّتها، إمّا بـ:

– فُقدان للهُويّة وتحوّل أميركا إلى مُجتمع متعدّد الثقافات والأديان مع الحفاظ على القِيم السياسية الأساسية.

تحوّل أمريكا إلى بلد ثنائيّ الهُويّة (إنكليزي-إسباني) بفعل زيادة أعدادِ ونفُوذ الهجرات اللاتينية الأمريكية.- ثورة الأمريكيين البيض لقمْع الهُويات الأخرى، وهو احتمالٌ قائم.

– إعادة تأكيد الهُويّة الأمريكية من قبل الجميع، والنظر لأمريكا كبلد مسيحيّ تعيش به أقلياتٌ أخرى تتبعُ القيم الأنكلُو-بروتستانتية والتراث الأورُوبي والعقيدة السياسية الأمريكية كأساس لوحدةِ كافة الأمريكيين.

هذه الهواجسُ، التي عبّر عنها هنتنغتون بلغة صريحة، وبطرح رُؤية لا تراعي أدنَى محاذير التنوّع العرقيّ واللغويّ والدينيّ، من ضرُورة العودة إلى سيطرة البيض على مقادير الولايات المتحدة، كحقّ استعماري (..)، فقد أصدر المعهد الملكي الإسباني (إلكانُو) تقريرًا مفصلا عن مُستقبل اللغة الاسبانية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنْ كانَ حوارًا أم صراع ثقافات، وهل أنّ اللغتان الانكليزية والاسبانية تتنافسان على المستقبل، فيعتبر هذا التقريرُ أنّ الاسبانية هي اللغة الثانية بعد الإنكليزية. إلاّ أن هذا الوضعَ لا يعني أنّ الأمر عاديّ، فهناكَ أسئلة جريئة تُطرحُ مثل: “هل ستختَفِي اللّغة الاسبانية كلغةِ تخاطُب؟ هل ستحافظ على وجُودها كلغة مزيجَه؟ أم هل سيأتي يومٌ تكون فيه اللغة الاسبانية إلى جانب الانكليزية في مُجتمع أمريكي مُزدوج اللغة والثقافة؟”.

ويخلُص التّقرير الذي نشرتْه صحيفة الزّمان في 2004 إلى أنّه “كلّما كان الوُجود الاجتماعيُّ للشّعب الناطق بالاسبانية، في الولايات المتحدة، أقوىَ، تكون الإمكانات أفضل لصالح حُدوث المزيج بين اللغتين والثقافتين”، وقد أُطلق اسم (هيسبانغليشHespan-english) أو Spanglish. على هذا التمازُج اللغويّ. فمن يجرؤ على إيقاف غليانِ اللغة؟.

هذه بعض الأفكار، استقيتُها من كتابي “انتحار الأبجدية: من بُرج بابل إلى أبراج مانهاتن”

(من كتاب أبوليوس يهرب من ظله)

…فإذا قُمت بغلق الأبواب والنوافذ، ستختنق لا محالة.ولعلّ دخول العالم الزّمن الرّقمي، ربّما يساعدُ ذلك في أعادة إحياء اللغات المنتهيّة الصلاحيّة، وسيشهدُ سوقُ اللغات، موجة ابتكارٍ مهُولة،

ذلكَ أنّ العِلم والتكنولوجيا يشهدانِ تطورًا مُذهلا في مجال الذّكاء الاصطناعي، حين اكتشف كثيرٌ من خبراء وسائل الإعلام الآلي وعلماء الكومبيُوتر أن الإفراط في البرمجة والحشْو المعلوماتي نتجَ عنه ابتكار بعض أجهزة الكومبيوتر التي تتواصل فيما بينها لغاتٍ خاصة بها، لا دخل للعُنصر البشريّ فيها، ولا يمكن له أن يفكّ رموزها أو مفرداتها، وهو ما رفع من درجة المخاوف، وتمّ إيقافُ البحُوث في هذا المجال، لأنها تتجاوز قُدرة البشر، وكأن التكنولوجيا مُقبلة على ابتلاعِ الإنسان..

وتلك واحدة من النتائج المُزلزلة للثورة الرقمية.ومثلما يفكّر العالم في إيجادِ علاج للأمراض المُستعصية والأوبئة والتقلبات المناخية، وكيفية التخلص من المخزُون النووي.. فإنّه أيضا يفكر أيضًا في مُستقبل اللغات باعتبارها مفاتيح الفكرة وإعادة تشكيل العالم. كيف يكون المشهد اللّغوي بعد عشرين أو خمسين أو مائة عام. إنّها الحيرة الكبيرة.ومن دون شك، فإنّ اللّغةَ، تبقى مسألة معقّدة، من حيث إحصاء مُفرداتها. فإذا أخذنا مثلاً، أنّ عدد اللغات، كما يقول بعض المصادر، بلغ 14.500 لغة في العالم، قبل 500 عام (أي في العام 1500) ، تآكلت، وبقيَ منها النّصف في العام 2000. والسؤال كم مُفردة يُمكن أنْ تُحصَى في مجمُوع هذه اللّغات؟. إنّ العدَد سيكُون بالملايين،

ولكنّ المفارقة هيَ أنّه كلّما انقرضت لغةٌ وُلدتْ مفرداتٌ جديدة، والسبب أنّ الثورة الصّناعية، أنتجت مُعجمًا جديدًا، بفعلِ الابتكار التّقني وما يفرضُه من إنتاجٍ لمصطلحاتٍ جديدة، ضمن أنماطٍ لغويّة جديدة (الانجليزية والفرنسيّة وحتّى الصينية خاصّة)، ومع الثّورة الرّقميّة الهائلة وما يصاحبها من ذكاء اصطناعي مهول، أخذَ المعجمُ اللّغويّ شكلاً آخرَ، يتمثل في إنتاج لُغةِ رمُوزٍ وإشاراتٍ وصّور وشيفراتٍ، لأنّ وتيرة الإنتاج التقني أكثر سرعة من إنتاج مُصطلحات لغويّة لما يُنتج ويُخترع ويُبتكرُ في كل المجالات، التكنولوجيّة والعلميّة والاقتصاديّة، وكذا فيما يتعلّق بالعلوم الاجتماعية والانسانيّة.إنّ الانسانَ على مدار تعاقُب الأمم والحضارات، كان يجدّدُ عقلَه، بتغيير نمط ِحياته ووسائل إنتاجه، ويحقّق تراكُمًا مختلفًا.

يقول الكاتبان أونشتاينْ وإبرليشْ في كتابهما “عقلٌ جديد لعالم جديد” الصّادر في العام 1994 “يجب أنْ يفهمَ الجميع الدّور المحتمل للتّطوّر الحضاريّ في تجاوُز مخزُون العقل، أن يفهمُوه كما يفهمُون لغةَ حديثِهم. إنّ المعارفَ العلميّة، التي ساعدَت في تفجير المشاكل المعاصرة قد أنجبتْ أيضاً قدراً لا يُبارى من المعرفة عن الطريقة التي يدركُ بها النّاس العالم ويفهمُونه”. هذا المخزُون العقلي يمثّل التحدّي الحقيقي لمدى قدرة الإنسان في أن يوائِم بين إنتاج المَعرفة، وإنتاج اللغة، فالسّرعة التي تولّدت عن الثّورة الرقميّة، كشفت أنّ الإنسان كلّما حقّق قدرًا عاليًا من التطور والتنميّة، صارَ عاجزًا عنِ التّوصيف والتأريخ لذلك، لأنه يبتلعُ ذكاءَه وعبقريّته.

إنّ هذه الثورة الرقمية التي نعيشُها أسهمت بشكل قويّ في تضاعُف المعرفة، أيْ أن المعلومة التي تحصلُ عليها على الثّامنة صباحًا تتضاعفُ مرتين على التّاسعة. وقد أصدرَ الكاتبُ الإستشرافيّ والمعماريّ والمُبتكر الأمريكي “بوكمِينستر فولر Buckminster Fuller ” كتابًا مُهما بعنوان “المسار الحرج Critical Path” تناول فيه ما يُسمى “منحى تضاعُف المعرِفه” أي أنّ ما ينتجه الإنسان من معرفةٍ يشهدُ زيادة مُضطردة وتضاعفًا مُستمرًا، فإلى غاية 1900 كانت المعرفةُ تتضاعف كل مائة سنة، إلا أن وتيرَتَها ارتفعت بعد الحربِ العالمية الثانيه، رُبما نتيجة اهتمام الدّول بالتعليم وزيادة نسَق التنافس الصناعيّ، فوصلت مع مطلع الثمانينيات إلى أنّها تتضاعفُ كل رُبع قرن. ولأنّ التطور أضحى مرتبطا بمجالاتٍ معيّنة ودقيقة، كالعلوم والتكنولوجيا، فإنّ المعارف فيها تتضاعف بالأشهر والأيّام والسّاعات. بمعنى أنّ سرعة المعرفة، يقابلها ابتكارٌ في اللّغة، إنّما بتفاوتٍ كبير في تشكيل مصطلحاتٍ جديدة ومُبتكرة، وهو ما يتوقف عليه مُستقبل كلّ لغة. فكلما زاد التراكُم المعرفي تقلّص عددُ اللغات، وبرز احتكارُ لغاتٍ دون أخرى لوظيفة التّسمية والمُصطلح.

يقول الخبير الاستشرافي الفرنسي تيرِي غودان Thierry Gaudinفي كتابه القيّم (2100، أوديسا الأنواع) .الصّادر في العام 1993: “تهدفُ اللّغة إلى الاتصال، وتهدفُ أيضا إلى التّواري عن الاتصال. فجدران برلين الجديدة ماثلةٌ في الرُّؤوس. جُدران من الكلمات، غير مرئية وممنُوعة، تعوّض الحدُود التي كانت قائمة”. ويضيفُ “إنّ علوم الاقتصاد والاجتماع والجيوسياسية تتوفّر على قامُوس لغويّ خاص بها، يتضمّن آلاف الكلمات. وإنّ لغةً كاملة مثل الإسبانية والفرنسية والانجليزية والتّاميل والماندارينْ الصينيّة تتوفّر على حوالي ستين ألف كلمة. فالسيّارة الواحدة تتوفّر على ألفي مكوّن (قطعة)، وتضمّ أجنحة السّوق التجاري أكثر من عشرة آلاف مادّة للاستهلاك. وأهمّ الأروقة التجارية تديرُ أربعمائة ألف نوع من السلع، والجَرْدُ الخاص بقطع غيّار أسلحة الجيشِ الأمريكي يُحصِي أربعة ملايين وخمسمائة ألف مكانٍ…

ـ يتبع ـ

بنات أفكار

قراءات: الكتابة بنصل السّكّين

… أو ملامح الرّفض وتجلّياته في رواية “شقائق الشّيطان” للرّوائي التونسي نعمان الحبّاسي

نشرت

قبل سنة واحدةفي

19 أكتوبر 2022

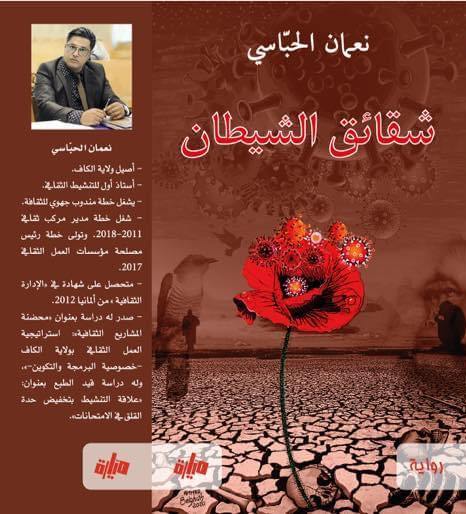

“شقائق الشّيطان” هو عنوان رواية للكاتب التّونسي نعمان الحبّاسي، وهي باكورة أعماله الإبداعيّة، صدرت سنة 2021، عن الدّار التونسيّة ميارة للنّشر والتّوزيع. جاءت طبعتها أنيقة الإخراج ، في 152 صفحة، من الحجم المتوسّط.

عنوان الرواية يحيل الذّهن مباشرة على تسمية الزّهرة البريّة الجميلة شقائق النّعمان، قبل تحويل وجهة التّسمية، وما ترويه ذاكرة الأسطورة العربيّة عنها، وعن أصل حيازتها لهذا الاسم، هو أنّه أوّل ظهور لها كان على قبر النّعمان بن المنذر، ملك الحيرة، الذي مات مطحونا بأقدام الفيلة انتقاما منه، ودوسا على كبريائه العربيّ، بعد أن رفض تسليم نساء العرب كسبايا لكسرى، ملك الفرس. ما يجعلنا نستشعر، منذ البداية؛ من عتبته الأولى، أنّ الكتاب يطفح برائحة الموت، ومشاهد الخراب. لتتحوّل شقائق الحبّ والمواساة، إلى حجارة رجم، ولعبة موت؛ “شقائق الشّيطان”.

لغة الرّواية منمّقة ومنتقاة بعناية بالغة، تحيلك لحظة تطالعك، على كتّاب كبار، من ذوي السّلطة المعرفيّة، كمحمود المسعدي نثرا، وعلي أحمد سعيد، المكنّى بأدونيس، شعرا. وربما تذكّرك، أيضا، بلغة أقطاب دراويش الصوفيّة، كابن عربي وشمس الدين التّبريزي والحلّاج، وهم تحت سطوة الوجد. إلّا أنّها، في الحقيقة، ليست أيّة واحدة منها. هي لغة أخرى، عالَم لغويّ مبتكر وفريد، فالعارف ببواطن الأدب لا يتطرّق الوهم إليه، أبدا، في أصلها، وبأنّها تحمل بصمة صاحبها، وابن شرعيّ له. فهو قد سلك فيها طريقا لم يسبقه إليها أحد. إنّه طراز مستقلّ، وخصب.

ربما هي، اللغة، من تمازج عالم الكلام الرّحب ولوثة الوعي. وهنا، في رأيي، حقّق الكاتب شرطا أساسيّا، وهو من الأمور التي لا غنية عنها، كي يُضمّ ما كتب إلى عالم الإبداع. فالإبداع الأدبيّ، في النّهاية، ليس إلاّ الكتابة على غير نظام سابق. يقول الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون، في كتابه ” حضارة العرب”؛ ( إنّ أصحاب الفنّ يتفلّتون حين يحلّقون في سماء الخواطر، من قيود السّنن، ولا يعرفون لأنفسهم سادة). جاء الخطّ الكتابيّ هائجا، مائجا ومستفزّا، يتحرّك في قفزات كبيرة عملاقة، لا يعطي أدنى اعتبار أو قيمة للمسافات، أو الزّمن، كصخور ضخمة مدبّبة تسقط من عل، من ذرى جبل شاهق.

إنّها بين تناصّ مع النّصّ القرآنيّ، وإحالات على كتّاب وفلاسفة كبار، من شرق وغرب؛ أحلام مستغانمي، في أسودها، والفيلسوف الأمريكي من أصل ياباني، فرانسيس فوكوياما، من خلال كتابه الذي أعلن فيه عن موت التاريخ، هذا على سبيل الذّكر لا حصر. لغة أقل ما يقال عنها إنّها حيّة، ضاجّة صاخبة وقويّة كهزيم الرّعد، تصرخ في وجه متلقّيها، بكلّ قوّة: استيقظ، ما بك .. إنّ النّهايات على المشارف!! إلى أن يتمثّل إليك الكاتب بوجه متكدّر غاضب، وهو يزمّ شفتيه بأسى عميق، فلا تجد لنفسك مهربا من أن تشاركه استياءه.

إنّه يقابل الواقع بمزاج رافض وعدائيّ، إلى أن يكاد يطلق عواء، بدل الكلام. فيبدو لك كمن هو على وشك أن يشنّ حربا، كي يقلب كلَّ شيء رأسا على عقب. فتاريخ الكتابة ليس إلّا تاريخ المحو، لا الإثبات والإقرار. يقول جوزيه ساراماغو؛ ” ما يحرّك الفنّان هو الممحاة، لا القلم، إنّه يمحو كلَّ شيء حيث يمرّ”. إنّه يروي تاريخ الخراب، بأدقّ تفاصيله؛ خراب الأرض، بعد أن كانت وديعة ومقراة، دون أن يحذف أيّ تفصيل. حين تستحيل مأساة رهط من البشر، مناسبة لسعادة رهط آخر، تغدو الثّورة على كلّ شيء، واجبا مقدّسا، بل وأمرا لا محيد عنه. ألم يقل الأوّلون؛ آخر الطّبّ الكيُّ.

لقد تقوّض القانون الإنسانيّ، والأخلاق الحميدة، والإيمان، إلى أن استحال الإنسان، هذا الكائن الغريب، الذي أعيى الفلسفة والفكر في فهمه وتحديد ماهيته، إلى طائر رخّ، ناهش للحوم بني جلدته من البشر. لقد أعاقه عماه الذّهني عن أن يدرك أن إفناء الآخرين هو إفناء لذاته أيضا، فهو لحظة يرتكب جريمته، لا يستحيل قاتلا فحسب، بل قاتلا ومقتولا. مجرما وضحيّة. هذا الذي يجور على الآخرين، بضمير هادئ ومرتاح. إنّه حريص على الجمع والمنع، إلى أن أغرق كوكب الأرض، في ظلام كلّيّ، دامس، وجعله، برعونة تصرّفه، مكانا ضيّقا تماما مثل قمقم، بل وسيّئ السّمعة أيضا.

إنّ منسوب الرّفض العالي للكاتب يجعل المتلقّي يقرأ الكتاب، بعينين جدّ مفتوحتين. أليست الكتابة، في النّهاية، حفرا في اللّحم الحيّ؟ غوصا في تجاويف الكلوم الدّامية، والقروح النّازفة، لغاية تطهيرها. إنّه لا غنى عن كشط اللّحم المتورّم بمدية ذات نصل معقوف، ووضع أصابع اليد فيها بكلّ عنف، من أجل إزالة القيح المتراكم فوقها كالصّدأ. هذا لو أراد المرء حقّا أن يرفع أكفان الجهل الثّقيل عن العقول. إنّه لا مهرب من مداواة الألم بالألم. بل مداواة الألم بالألم الأشدّ منه. إنّه قانون البعث؛ قتل الدّاء بالدّاء. إلى أن غدت لافتات الثّورة الجديدة، ثورة على الثّورة، ربما، مرئيّة بالوضوح كلّه، في هذا الكتاب.

اسمعوا لصاحب النّص، ماذا يقول، وهو يروي إحدى النّهايات، أو البدايات، ولا يدري المرء أيّهما أقرب إلى التّأويل الصّحيح” … فنفخ في السّحاب والبحر، وأمر ريح الزّلازل، فانطبقت القرية على نفسها بركام الحزن والفرح والبؤس والشّوق، والآخرة غامضة جليّة. فَقُضِيَ الأمر، وعمّ الصّمت”. ما يشعرك أن الكلمات ألسنة لهب. مطرقة نيتشة الحانقة، الغاضبة، وهي تطارد ذلك المتبقّي من الزّعانف الحيّة، تلك التي تمنّعت عن الموت، كائنات الخضوع والخنوع، وسبب الخَوَرِ والدّمار، لتتمّ الإجهاز عليها. كأنّه لا بدّ من الفناء، كي يكون هنالك بعث. ألم يقل المسيح، وهو يحدّث حوارييه؛ ” الحقّ أقول لكم، إن لم تمت حبّة الحنطة، التي تسقط على الأرض، فسوف تظلّ وحدها، لكنّها إن ماتت، فسوف تنتج حبوبا كثيرة”.

إنّ هذا الغضب العارم، غضب الكاتب، على كلّ ما هو قائم، أو بالأحرى على كلّ ما هو آيل للسقوط، انتصار، أيضا، لذلك الفذّ، ذلك النّملة الدّؤوب، المتطلّع إلى تشييد عالم أجمل، والذي غدا، في هذا الزّمن الرّاهن، قلّة قليلة، بل غدا مهملا ومجرّد هامش. بينما هو لا معنى للبرج من دون فارس نبيل يحميه. لا معنى لهذا العالم من دونه. إنّها الكتابة بنصل السّكّين، حيثما تمرّ، تترك خدوشا وآلاما. فتبدو لك الكلمات تشتغل كتفا لكتف، كي توقد أتونا حارقا. إنّها ثورة على الحاكم والمحكوم، والخاصّة والعامّة، والقاصي والدّاني. لم تستثن أحدا.

وتراني أميل إلى الاعتقاد أنّ الكاتب لم يستثن حتّى نفسه من النّقد والشّجب، من شدّة ما نقد وشجب. إنّه شكل من الاحتجاج الصّاخب. باختصار إنّه الإيقاظ بدقّ المطارق. إنّ صاحب هذا العمل يصوغ كلماته، كمن يرشق حجارته بمقلاع. يقول في الصفحة 76 من الرّواية؛ ” يا أبناء الحرب، يا رموز الإنسان، ألستم من دمّر الأرض، وأهلك الزّرع بقسوتكم وقبحكم، وجعلتم رسالتكم في الحياة زرع بذور الشّرّ؟ أترغبون خيرا، وتزرعون سقما؟”. وتسترسل الصّفحات على نفس هذا المنوال أشواطا كثيرة، بلا هوادة أو مهادنة، في تحدّ بيّن، صارخ، معلنة عن ميلاد نفسها، أو عن قيامتها المنتظرة، كأنّما صاحبها يعلنها صراحة، ودون أدنى مواربة: إيتوا بمثل هذا، إن كنتم صادقين.

ماذا تبقّى لي لم أقله بعد؟ مازال الكثير، فأنا لم أبحث في هذا الكتاب إلا عن جانب الرّفض فحسب، وربّما أخللت في ذلك. ربّما لم أُوَفَّق في ذلك تمام التّوفيق، فالنّصّ ملغز، ومكتنز وثريّ بالمعاني، وحمّال أوجه، ولا يمكن، بأيّ حال من الأحوال، إيفاءه حقّه، في قراءة قصيرة ومبتورة مثل هذه، ومن جانب واحد منه فقط؛ جانب الرّفض. تعجبني مثل هذه الكتابات. هذه التي تحيل على تلك المتون الكبيرة. تلك التي تسعى جادّة جاهدة إلى خلق كون جديد، بل إنسان جديد. وتؤمن أنّ الإنسان، هذا الكائن الآثم والهشّ، هو أيضا عنقاء ولود، لا تنبعث إلّا من رمادها.

تلك المتون التي شغلها الإنسان من حيث هو كنه وماهية، كرواية ” التّحوّل” لفرانز كافكا، ” وسدهارتا”، لهرمان هيسه، و”وهكذا حدّث زرادشت” لفريدريك نيتشه. وكتابات أوشو، الفيلسوف الهندي الكبير. بداية واعدة، لا تَصْدُقُ إلا بالتثنية والتّثليث … و .. و.. . وها هو صاحب النّصّ قد ورّطنا في الانتظار …

استطلاع

صن نار

صن نارقبل 11 ساعة

صن نارقبل 11 ساعةبعد هجوم البارحة… ايران تعلن تدمير موقعين إسرائيليين

اجتماعياقبل 11 ساعة

اجتماعياقبل 11 ساعةبطاحات جربة تعود إلى رحلاتها

صن نارقبل 11 ساعة

صن نارقبل 11 ساعةهذه المدينة الإسبانية تشكو… من كثرة السيّاح !

جور نارقبل 12 ساعة

جور نارقبل 12 ساعةإنت وما جاب العود… عن مسلسلات رمضان

صن نارقبل يوم واحد

صن نارقبل يوم واحدطقس مغيّم وأمطار غزيرة بالجنوب

من يوميات دوجة و مجيدةقبل يومين

من يوميات دوجة و مجيدةقبل يوميندوجة ومجيدة حلّوا الحلو

ثقافياقبل يومين

ثقافياقبل يومينمهرجان أسوان لأفلام المرأة يُعلن عن لجان تحكيم الدورة الثامنة

شعريارقبل يومين

شعريارقبل يومينيا مَحرمة